活動紹介

2023.9.26 有志会

9月26日の有志会ではデンツプライシロナさんにお越しいただき、製品説明会を行っていただきました。

ご紹介いただいたのは以下の3つの製品です。

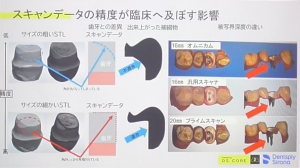

【プライムスキャン】

誰もが簡単に高精度

種類は大きく分けて、ノートパソコンにつなげて使用するスキャナー単体とデザインも出来るスキャナーの2種。

ミリング機器はジルコニアを削ることに特化され最短6分ほどで削り終わる。

サイズの細かいSTLのおかげで不適を防ぐ、深いところも撮ることが可能。

【3Dプリンタ】

プリントを行う3DプリンターPimeprintと後処理を行うPPUの2台体制で3Dプリント・洗浄・光硬化を自動で完了。

発がん性、異臭の問題である重合過程を窒素ガスの環境下で行うため防ぐことが可能。

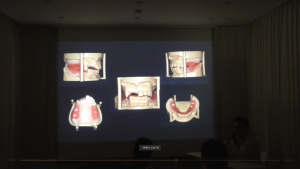

【SureSmile】

プランは2つのみ。

アライナーのトリムラインをストレートとスカラップの2種から選択可能。

ストレート→把持力が強くアンダーカットが少ない方向け。

スカラップ→歯肉縁に沿うため目立ちにくい。

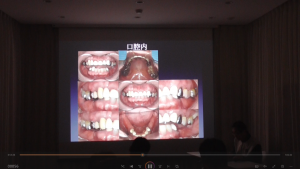

プライムスキャンの実機を試させていただいたところ、とてもスムーズかつ綺麗に口腔内データが読み込めていました。口蓋も難無く撮れました。

2023.09.12 有志会

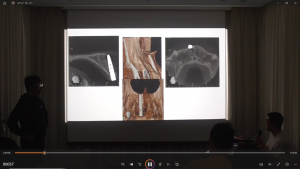

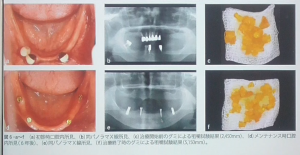

2023.09.12の有志会ではインプラントジャーナルより

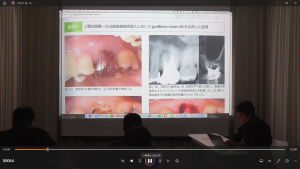

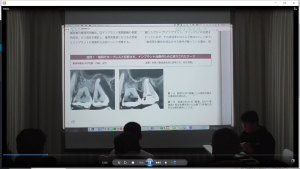

川添祐亮先生のエクストラワイドショートを用いたgraftiess sinus liftについてのディスカッションをしました。

インプラント治療において上顎臼歯は悩ましいものである。

多くのケースにおいて垂直的残存骨量に乏しい。

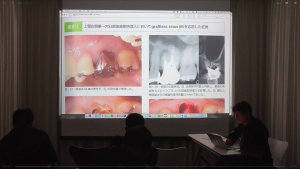

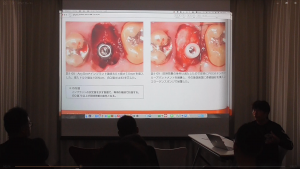

〈上顎左側第一大臼歯抜歯即時埋入においてgraftiess sinus liftを応用した症例〉

既存骨になるべくダメージを与えないように分割抜歯が望ましい。

インプラントの安定度を示すものを専用の機械を用いて計測する値として

ISQ値70以上が即時荷重の条件となる。

咬合接触は与えてはいけない。

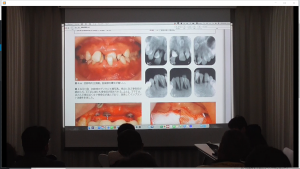

〈上顎左側第一大臼歯抜歯早期埋入においてgraftiess sinus liftを応用した症例〉

抜歯後ある程度、期間を置いて埋入すると、骨も歯肉も退縮していく。

周囲組織はできるだけ残して最終補綴に移行したい。

抜歯即時埋入で行うメリットもあるが、デメリットもあるのでケースバイケースで行わなければならない。

それぞれのケースについてディスカッションしました。

2023.8.22 有志会

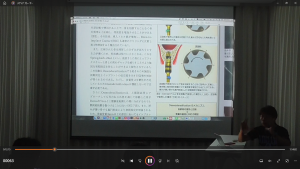

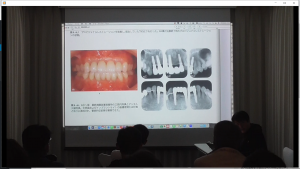

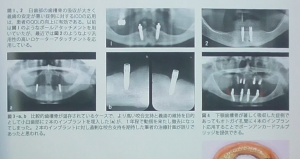

今回の有志会ではインプラントジャーナルより、林揚春先生の「補綴主導のインプラント治療から患者主導のインプラント治療へ」の抄読会を行いました。

インプラントオペを成功させるための要因として、埋入部位の骨質と骨の量が大きく関わっています。

そのため、骨質が悪い部位に対しては、Densah bar を用いてosseodentificationを機能させ、初期固定を狙います。

また、インプラントタイプ(直径、長さ、スレッドピッチ等)の選択、埋入深度の設定も考慮することで、低侵襲かつ早い機能回復が望めます。

2023.7.25 有志会

7月25日の有志会では、石坂圭識先生のプレゼンと杉本先生より1件の症例相談を行いました。

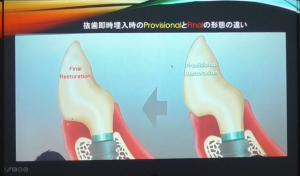

石坂先生の臨床例を交えながらの埋入ポジション、補綴形態(プロビとファイナル形態の違い)の注意点 、

日頃から先生が、治療計画や治療の流れをどの様に決めているかなどとてもよくわかりました。患者様の口腔衛生意識が始めと終わりでは驚くほど変化し、そこに至るまでお互いの努力と協力が実った結果だと思いました。

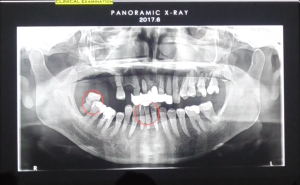

杉本先生の症例相談では、今後のことを考えた(年齢、口腔内状況)インプラント本数にし、メンテナンスをしやすくするとお話がありました。

2023.06.20 有志会

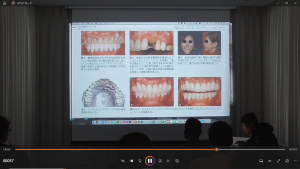

2023.06.20の有志会では、OJ伝統がもたらす革新-我々は何を学び何をすべきか-

の抄読会の続きを行いました。歯科技工士セッションから

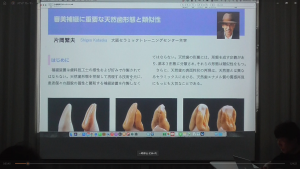

片岡繁夫先生:審美補綴に重要な天然歯形態と類似性

→天然歯形態を把握して再現する技術を元に、患者個々の顔貌の個性と調和する補綴装置を作製しなくてはならない。

芳本岳先生、都築優治先生:Focus of dentist and dental technician to achieve implant aesthetics

→インプラント補綴、審美領域でのインプラント修復において歯科医師に求められる要素としては、最適なインプラントポジションへの正確な埋入と最良のインプラント周囲組織の形態を構築し、その情報を正確に歯科技工士に受け渡すことである。

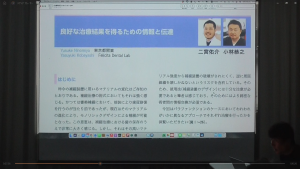

二宮佑介先生、小林恭之先生:良好な治療結果を得るための情報と伝達

→審美補綴において、前装により歯冠修復を行うのが当たり前であったが、現在はそのマテリアルの進化により、モノリシックデザインによる補綴が可能となった。

米澤大地先生、一栁通宣先生:Longevity-最良のインプラント上部構造デザインを考える-

→発展する歯科界におけるデジタル化ではあるが、それにともない使用材料、とくにジルコニアの審美領域にも耐えうる高品質化の影響から、検査・診断から最終補綴装置に至るまでのデジタルワークフローが確立されてきている。

歯科医師と歯科技工士、それぞれの考えについてディスカッションをしながら進めていきました。

また、インプラントジャーナルから林揚春先生の「補綴主導のインプラント治療から患者主導のインプラント治療へ」の抄読会も続けて行いました。

2023.6.6 プランニングセミナー

2023年6月6日のプランニングセミナーでは山脇先生より2件の症例をお話ししていただき皆さんでディスカッションしました。

年齢を考慮しメンテナンスしやすく出来る限り新たな再治療、外科的処置は避けられるようにするのが理想。費用面や患者さんの意思を尊重することも大事だが長期的に考えてより良い治療方針を選択することも重要。

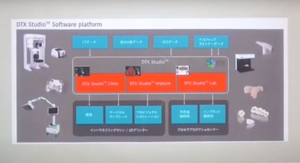

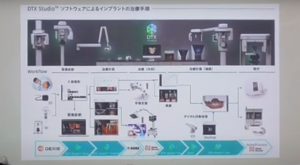

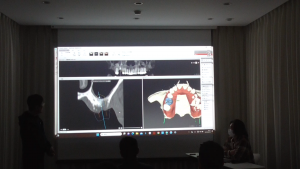

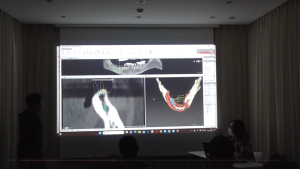

残りの時間では小林先生より中村社綱先生の臨床例をふまえたスライドをご紹介いただきました。

口腔内スキャンで得た歯冠データだけでなくCTと組み合わせることにより歯根データを含めた矯正治療計画を立てることができる。どの歯をどれだけ動かせるか正確に判断しやすくなる。

1つのデータでなく複数の情報を組み合わせることが可能に。より正確なデータ、情報を用いてプランニングや治療計画ができる。

2023.5.16 有志会

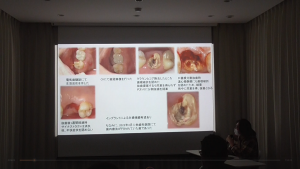

今回の有志会では、冒頭に山脇先生より1件の症例相談がありました。

前歯部にインプラントのガイドオペを行ったが、唇側に流れた位置に埋入し、そのリカバリー方法をディスカッションしました。

再埋入オペをするにあたり、埋入後はCTを撮影して埋入した位置を確認すること、綿密に治療計画をたてて適切な対処法を考えること

が肝要だと学びました。

後半はOJの抄読会の続きを行いました。

アナログとデジタルの双方を使い分けることにより、患者さんへの治療計画の提案をより分かりやすく伝えることができる

こと、例えばCTと口腔内のスキャンのSTLデータをマッチングさせることにより、顎関係や骨を見ながらの詳細な矯正の診断等が

可能であることを聞き、大変勉強になりました。

2023.04.18 プランニングセミナー

2023.04.18のプランニングセミナーでは、

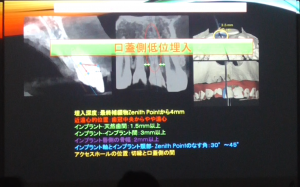

まず初めに、萩中先生より右上6番単独1本のインプラント治療について、

埋入ポジションは頬舌の厚みをしっかりと確保できるような位置で、

また、補綴の立ち上げのことも考えると、埋入深度もインプラント治療において重要な要素の1つです。

萩中先生より、もう1症例です。

前回、症例相談をした下顎右側臼歯部欠損部の症例について、その後の報告会を兼ねた反省会を行いました。

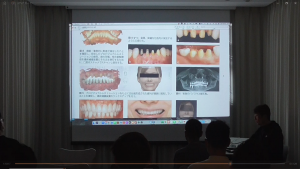

次に、杉本先生より全顎的な補綴治療についての症例相談を行いました。

ディスカッションするにあたり、羽田先生より、全顎的な補綴治療においての咬合高径の決め方について、

実際の患者さんの写真を用いて、お話して頂きました。

模型はその患者さんにとって大切な情報がたくさんつまっているので、模型だからといって

侮らないことを改めて教えて頂きました。

最後に、石坂先生より、インプラントを併用したデンチャー治療についてディスカッションをしました。

たくさんの症例をディスカッションし、いつまでも美味しいものを食べたい‼ということは誰もが思うことで、

その中で最善の治療・補綴処置をしなければならないなと思いました。

2022.2.28 有志会

今回の有志会では、OJの抄読会を行いました。

患者さんの予後を見据えたインプラント治療をするためには、どのような治療方針をたてればよいか、

また患者さんの年齢を考慮した上で、かかる負担を減らし審美的な補綴装置をいれるにはどういった計画で進めればよいか、

ということなどを皆さんでディスカッションしました。

2023年3月14日 有志会

2023年3月14日の有志会では前回に引き続きOJの抄読会を行いました。

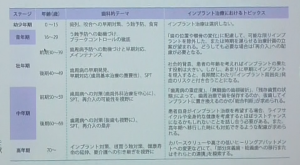

牧草一人先生の【患者のライフサイクルに考慮したインプラント治療-歯周病専門医が考える患者の人生主導型インプラント治療-】では

患者さんの要望と青年期~高年期それぞれの年齢に適したインプラント治療を患者さんと話し合った上で選択する必要があること、オーバーデンチャーを使用する際の注意点などをディスカッションしました。

白鳥清人先生の【無歯顎患者のインプラント治療を長期経過から考える】では

様々な無歯顎患者のインプラント治療症例を見ながら、設計の考え方や治療計画、補綴形態などをディスカッションしました。